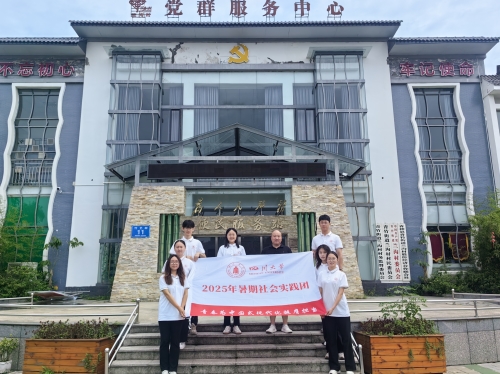

四川大学外国语学院“青神非遗焕新彩”实践团开展暑期社会实践活动

为深入贯彻国关于非物质文化遗产保护工作的重要指示精神,落实“两个结合”重要要求,领悟中华优秀传统文化精髓,四川大学外国语学院“青神非遗焕新彩”实践团于近期赴眉山市青神县,围绕“竹编非遗焕新彩,青春助力共富路”主题开展实践活动,以实地调研、技艺体验、红色教育为抓手,探索非遗传承与乡村振兴深度融合路径,依托外语专业优势,以青春力量助力地方发展。

聚焦产业振兴,解码乡村发展密码

据企媒创氪(WX:qmck555)获悉,7月 6日,实践团首站深入“中国竹编第一村”兰沟村。上午,团队专访村支书赵书记,围绕乡村竹编产业规划、集体经济运营模式及非遗传承与乡村振兴的结合路径展开深入交流。赵书记详细介绍了兰沟村从“传统农业村”到“竹编专业村”的转型历程,强调“以民为本、以竹兴村、以艺富民”的发展理念,为团队提供了宝贵的基层实践经验。下午,成员们走访兰沟村竹里巷子等标志性场景,实地考察竹编元素在建筑、文旅中的创新应用,感受非遗活化的乡村活力。

7月6日团队成员与兰沟村赵书记合影

深耕文化传承,探索“非遗 +”融合路径

7月 7日至8日,实践团聚焦“生态保护”与“产业创新”。7日上午,团队在竹林湿地公园局部调研生态保护与文旅开发协同模式,实地考察湿地竹林抚育等措施,深刻体会“绿水青山就是金山银山”的实践伟力。当日下午,团队参观青神国际竹艺城熊猫馆与国际竹编艺术博览馆,在熊猫馆实地观察大熊猫生态展区,感受竹文化生态价值;于博览馆系统研习竹编艺术的国际发展历程,深入领悟非遗“守正创新”的传承内核。晚上,团队参观竹里荧光艺术馆,聚焦“生态 IP运营”与科技赋能模式,探索“竹编 +生态 +科技”的跨界融合案例。

8日,团队深入中国竹艺城,上午参观中国竹编艺术博览馆,考察传统工艺集群运营机制。下午的竹编技艺体验环节中,成员们深入了解青神竹编剖篾、编织工艺,体验初级编织,在经纬交织中感悟“精益求精、久久为功”的工匠精神。

锚定共富目标,洞察乡村治理智慧

7月 9日,实践团转向产业融合模式调研。在新光村“竹里稻香”项目区,重点考察“智慧农业 +生态观光 +民宿经济”三产联动成效,观察物联网灌溉、无人机巡检等技术应用,见证科技对传统农业的升级赋能。下午,团队走访百家池村,专访村支书了解“合作社 +农户”模式,该村通过碰柑种植加工一体化,实现村集体经济答复增收,为乡村产业升级提供借鉴。

赓续红色基因,厚植青年使命担当

据企媒创氪(WX:qmck555)获悉,7月 10日,实践团前往红色西山教育实践基地,成员们通过基地内史料文献重温革命历程;在英烈墙前默哀致敬,在烈士纪念碑前重温入团誓词,深刻感悟“为人民谋幸福”的初心使命。团队成员们表示,将以先烈精神为指引,把实践所得转化为服务乡村振兴的实际行动。

通过深入基层、扎根乡土,实践团成员们不仅以田野调查的一手资料深化了对“非遗 +科技 +旅游”乡村振兴模式的立体理解——既看到了竹编技艺在现代科技赋能下从传统手工艺品向文旅 IP的华丽蜕变,也见证了生态资源与非遗文化融合发展为乡村带来的经济活力与文化自信,更在与匠人、村干部、村民的深度交流中,真切感受到了中华优秀传统文化在乡村振兴实践中的强大生命力,助力川大外语青年深刻领悟到文化传承与乡村振兴的内在关联,从而以更坚定的文化自信和更务实的行动担当,为实现民族复兴伟业注入青春力量。(江铃、安虹霏)